ここでは、2ELZLスペシャルの製作および3ELへの改造方法についてご紹介します。

2EL 3EL

(最終更新 1998.04.29)

(補助資料追加と一部記載内容の修正 2025.10.09)

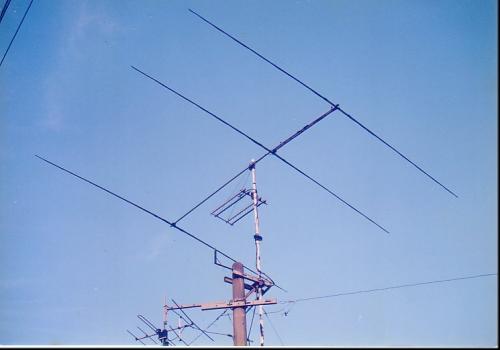

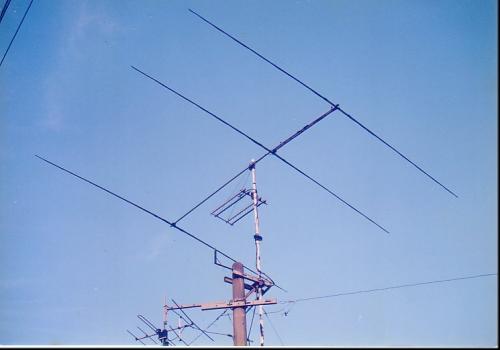

21MHz用2ELZLスペシャルアンテナは、1988年にQRPトランシーバーNO1号機と一緒に作りました。しばらくは2ELの状態で使用していましたが、サイクル22のコンディションダウンとともに2ELでは力不足を感じ、1995年頃ゲインアップのため3ELへの改造を行いました。製作当初は、アンテナハンドブックのデータ通りに作っていましたが、1994年に松田氏(JA1WXB)作成のアンテナ計算ソフトMMPCを入手しましたので、それ以降はこのソフトで計算させたデータをもとに製作や改造をしています。なお、このコーナーで使用しているペイント画面は、菊地OM(JA1HWO)に作っていただいたものを使用しています。

ここでは、2ELZLスペシャルの製作および3ELへの改造方法についてご紹介します。

2EL 3EL

2ELZLスペシャルの各部の寸法は上図のとおりです。全部のエレメントに300Ωのフィダー線を使用します。簡単な構造ですが、約4dBdのフロントゲインが得られます。動作的にはHB9CVと同じく位相差給電タイプのアンテナで、通常の2EL八木アンテナよりも若干ゲインが大きいといわれています。※2025年3月13日更新の「リニューアルしたZLスペシャルアンテナ」の中で紹介しているエレメント長さと、本ページで紹介しているエレメント長さが違います。本ページで紹介しているデータで作ったものは、諸般の事情でSWR測定を行っていません。その後この2ELは3ELへ改造しましたので、結果としてSWRがどのようなものであったかは不明です。しかしながら、実際運用面ではたくさんのDX局とコンタクトができていましたのでうまく動作していたと思われます。

最初にエレメントになる部分を作ります。通常のアンテナではエレメントをアルミパイプで作りますが、ZLスペシャルではこの部分に300Ωのフィダー線を使用します。具体的には300Ωのフィダー線を下図のように加工します。この場合、長さをいい加減に作ると所定の性能が得られません。正確に測って作ってもらえば特に調整する箇所はありません。

次に、内径25mmの塩化ビニールパイプを下図の寸法で切り出し、H形に組み立てます。パイプの接続部分には、塩ビパイプ用の接着剤を使用し抜けないようしっかり固定します。完成したH形の塩ビパイプの4本の先端にグラスファイバー製の釣り竿を差し込みます。この時少し隙間ができますので、釣り竿の根元部分にビニールテープを数回巻き、塩ビパイプにピッタリ入るよう調整します。

釣り竿を差し込んだあと、段差部分にビニールテープを巻き抜けないよう固定します。釣り竿は全長が4.5mで縮めた時の長さが約60cm位のものがベターです。4.5mの物を使用した場合は、先端の細い部分は切り捨てます。

最終組み立て

出来上がったエレメント支持ユニットに、同じく前項で作った300Ωフィダー線で作ったエレメントをビニールテープで固定していきます。固定用のビニールテープは約20cm間隔くらいで十分です。

ZLスペシャルアンテナは左右対称のバランス型のアンテナです。一方、接続する同軸ケーブルは構造的にアンバランスになっています。この両者の間を取り持つのがバランの役目です。また、2ELZLスペシャルの給電点インピーダンスは約90Ωといわれています。これに接続するフィダーは一般的に50Ωの同軸ケーブルを使用しますので、そのまま接続するとミスマッチング状態、つまりSWRが高い状態(SWR=1.8)になります。このインピーダンスのずれを補正するのがマッチング回路(下図右側)になります。

この項ではバランとマッチング回路について説明します。具体的作成方法は下図の通りです。それぞれの使用方法は、2ELで給電に75Ωの同軸ケーブルを使用する時はバランだけを使用します。また50Ωの同軸ケーブルを使用する場合は、バランのすぐ後にマッチング回路を更に接続して使用します。

バランは下図の左側が強制バラン、まん中の写真ものがソーターバランです。強制バランの方が特性が優秀ですが、巻き方が複雑ですので、巻き方が簡単なソーターバランでも運用上問題はありません。各自の判断で強制バランかソーターバランのいずれかを選択してください。

またこのバランと50:75Ωのマッチング回路は、作るのが面倒な方はとりあえず作らずに300Ωフィーダー線の給電部に50Ωの同軸ケーブルを直接接続しても動作すると思います。もし入れない場合はビームパターンが歪んだり、SWR値が少し高めに出る位だと判断されます。取り敢えずバランとマッチング回路を入れずに作って、結果を見てバランを入れたり、マッチング回路をあとから入れる方法でもいいかもしれません。

※下記画像上をクリックすると拡大して見ることができます。

※上記50:75Ω変換回路の作り方は50MHz 2EL ZLスペシャルアンテナのコーナーで詳しく説明しています。

出来上がったアンテナをマストに取り付ける場合、ブーム部分が塩ビパイプですので、補強のため下図のようにナイロンロープで吊り下げて使用します。移動運用で使用する場合は、アンテナ自体が軽量なためナイロンロープで吊り下げず、マストに直接設置しても問題なく使用できると思います。以前当局のZLスペシャルアンテナのデータを見て作ったJH6SNG局から移動用として作ったら非常にFBであったという製作リポートをもらっています。

2ELZLスペシャルに長さ6.15mのエレメント(導波器)を1本追加することにより、3ELのZLスペシャルに改造できます。フロントゲインは、2ELに比べ計算上約3dBのゲインアップになります。ゲインアップと同時に、ビームパターンがフロント方向に狭くなり、ビームアンテナとしての性能が大幅に改善されます。難点はアンテナ自体が大きくなることですが、設置スペースに余裕があれば是非3ELに改造することをおすすめします。改造は、前項で製作した2ELをそのまま活用して作りました。ただし3EL化に伴い、2ELのエレメントを若干切り縮める必要があります。具体的切り縮めの寸法などは以下の図面で確認して下さい。

3ELZLスペシャルの各部の寸法は下図のとおりです。フロントゲインを大きくとるためには、導波器(De)と輻射器(Ra)の間隔を2.8m(0.2λ)とるワイドスペースタイプになります。下図の寸法はワイドスペースのものを記入しています。2EL部分はそのまま流用します。輻射器(Ra)の長さは6.36mのままで変更はありませんが、反射器(Rf)は6.85mから6.61mに変更が必要です。なおフロントゲインおよびFB比は、アンテナ計算ソフトMMPC(JA1WXB松田OM作成)を使用して計算させたものを記載しています。

下の図は3ELZLスペシャルを側面から見た図です。ブームになる部分は配線工事用の30mm径の金属管を使用しています。このブームに2ELのZLスペシャルを吊り下げる感じでクランプを使用し固定します。固定された状態は、次の項の写真でも見ることができます。導波器(De)は、長さ50cmの塩化ビニールパイプに釣り竿を2本差込、それに長さ6.15mの300Ωのフィダー線(両端をショートしたもの)で作ったエレメントを、ビニールテープで釣り竿に約20cm間隔で固定しています。出来上がった導波器(De)を、2ELZLスペシャルから2.8m離れた位置に取り付ければ、3ELZLスペシャルアンテナになります。

下の写真はバランおよびマッチングトランスの配置状況です。2ELZLスペシャルを、金属管のブームにクランプで取り付けている様子も見ることができます。

できあがったアンテナの諸特性は下記のようになっていると思われます。左側が2ELのビームパターン、右側が3ELのビームパターンです。いづれもアンテナ計算ソフトMMPC(JA1WXB松田OM作成)のHB9CVを使用して計算させ出力させたものです。

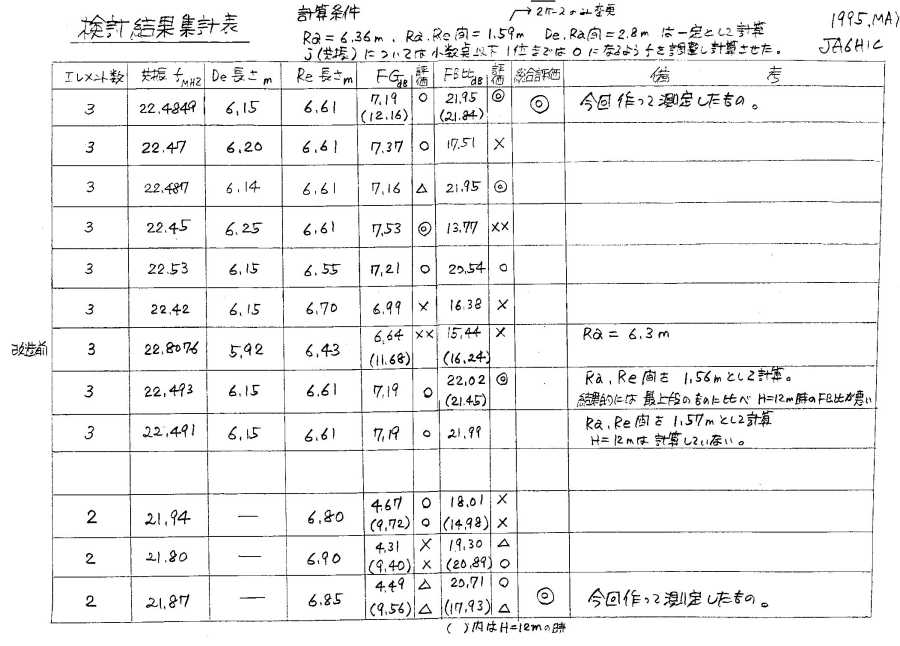

1995年頃は計算ソフトMMPCのサンプルに含まれているHB9CVを使用し、フロントゲインとF/B比が最適になるよう計算を繰り返しました。出てきた計算結果の中から最適と思われるエレメントデータを採用しアンテナを作りました。ちなみに、当時計算に使用したパソコンはNECのPC-9800シリーズで、クロック周波数が60MHZ台のものであったと記憶しています。下記の表は1995年当時の検討資料です。幾つかの計算結果から、3ELは一番上段のものを、また2ELは一番下段のものを実際に作り、最初のころは2ELを、1995年ごろからは3E ZLスペシャルを駆使してDX局を追っかけていました。

計算に使用したNECのパソコン(※当時はそこそこの処理能力のパソコンでした)では、1つの計算に約50分位かかっていました。時代は進み、現在使用しているクロック2.6GHZ i5のパソコンではエンターキーを押すと同時に計算結果が出ます。その昔、計算させるたびに、まだかまだかと待っていた時代を懐かしく感じるとともに技術革新の素晴らしさを実感しています。

下図のSWR特性およびパターンは、わたしの作った3ELZLスペシャルのものです。SWR測定はアメリカ製の測定器「RF-1」や自作のSWR計を使用したり、また念のために国産メーカー製のSWR計を使用して。いずれも柱上のアンテナ直近で測定を行いました。SWRの測定結果は、21.000MHz〜21.300MHz間のSWR値が1.1でフラット。バンドエッジの21.450MHzでSWR値が1.2になっていました。ローカルの自作仲間のJA6DWO局(花村氏)が全く同じエレメントデータで3EL ZLスペシャルを自作しましたが、同じようなSWR特性であったと聞いています。

2ELのSWR特性については、測定予定でしたが諸般の事情で未測定のままになっていました。その後2022年6月にアンテナのリニューアルで全面作り替えを行いましたので、その時点で最終測定を実施しました。新しいエレメントデータで作った2ELのSWR特性は、21.005MHz〜21.300MHz間のSWR値が1.01でフラット、バンドエッジ付近の21.445MHzのSWR値が1.05になっていました。なお2ELのSWR測定結果の詳細については「リニューアルしたZLスペシャルアンテナ」のコーナーでご確認ください。

※各写真上をクリックすると拡大して見ることができます。 アメリカ製のアナライザー

RF-1で共振周波数を確認中SWR計を柱上に持っていき

アンテナ直下でSWRを測定3EL ZLスペシャルの実測

したビームパターン図SWRの測定結果は下記の

表のようになっていました